La maladie persistante des commissions

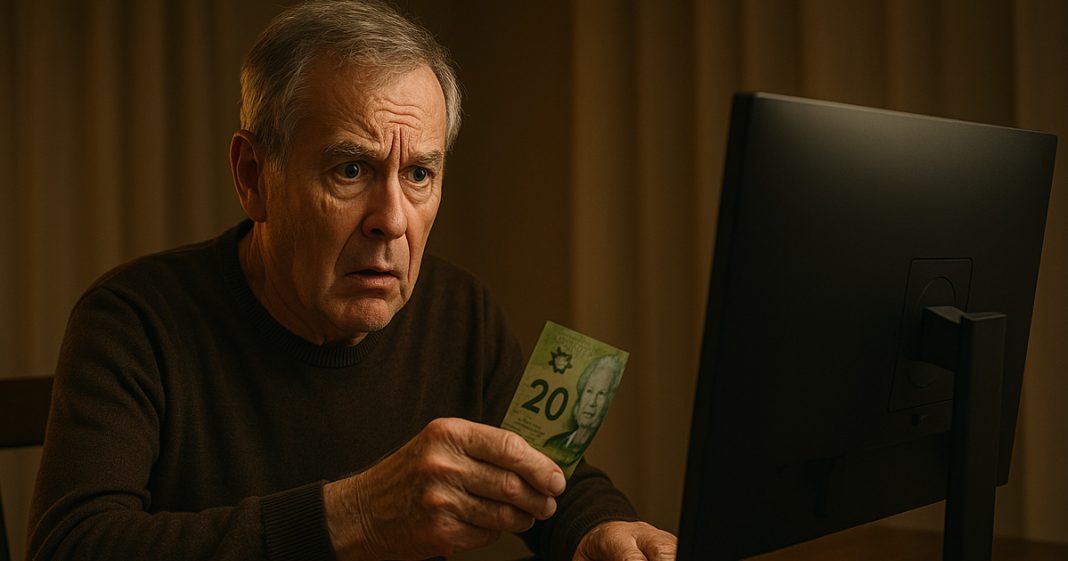

Le Québec souffre d’un mal chronique : la surabondance de commissions d’enquête. À chaque crise, chaque scandale, la réponse est la même — convoquer une commission, très médiatisée, mobilisant juristes et experts pour prétendre « faire la lumière ». Tout cela en dépensant des millions issus des fonds publics. Et que reste-t-il après coup? Des rapports oubliés sur des étagères, des recommandations non appliquées et une facture salée pour les contribuables. La commissionnite est l’art de donner l’illusion de résoudre des problèmes tout en enrichissant une élite administrative et juridique. Un vieux dicton cynique résume bien cette manie : la meilleure manière d’enterrer un problème, c’est de créer une commission pour en discuter.

Les millions investis dans ces grands rituels sont rarement synonymes de solutions concrètes. La Commission Charbonneau en est le cas emblématique. Lancée en 2011 sous la pression populaire pour enquêter sur la corruption dans le secteur de la construction, elle a duré plus de trois ans et coûté environ 40 millions de dollars. Près de 29 millions ont servi à rémunérer les commissaires, avocats et enquêteurs. Le reste, soit environ 11,8 millions, a couvert les frais logistiques. Pour quels résultats tangibles? Un rapport de 60 recommandations, dont près de la moitié n’ont jamais été appliquées. Selon des sources journalistiques, plusieurs mesures promises par l’administration ne sont toujours pas en vigueur. On a donc officiellement constaté ce que tout le monde savait déjà — la corruption généralisée — et produit des solutions aussitôt rangées dans les tiroirs. Dépenser autant pour si peu, c’est presque de la performance artistique.

Au fédéral, la Commission Gomery sur le scandale des commandites a poussé l’absurde encore plus loin. Elle visait à faire la lumière sur le détournement de 100 millions de dollars par des agences de publicité véreuses, dans un programme qui en avait englouti 250 millions au total. Pour examiner cette affaire, Ottawa a déboursé 71 millions de dollars. Autrement dit, la facture pour investiguer avoisinait les trois quarts du montant fraudé. C’est presque comique : la quête de transparence coûtait autant que le pot-de-vin. Bien sûr, certaines réformes ont suivi. Mais une décennie plus tard, les scandales éthiques se poursuivent, preuve que les leçons n’ont pas été pleinement tirées. Le spectacle était assuré, les recommandations vite oubliées.

Cette culture de la commission n’est pas nouvelle. Elle est devenue une tradition. La Commission Bastarache en 2010, sur les nominations judiciaires, a coûté entre 5 et 6 millions pour aboutir à quelques recommandations techniques. La Commission Mâchurée, suspendue, n’a jamais livré ses conclusions. La Commission Viens sur les peuples autochtones, la Commission Laurent sur la protection de la jeunesse… autant de dossiers traités dans l’apparat et l’émotion, mais avec peu d’effet sur le terrain. Pendant ce temps, les services publics se détériorent. La prolifération des commissions représente un coût d’opportunité majeur : au lieu d’investir dans des actions concrètes, on finance des auditions télévisées.

Les commissions servent aussi de tremplin à des carrières politiques et médiatiques. L’exemple le plus frappant est celui de Sonia LeBel. Procureure en chef de la Commission Charbonneau, elle a perçu près d’un million de dollars en honoraires. Sa rigueur et son aplomb lors des interrogatoires lui ont valu une couverture médiatique intense et une réputation flatteuse de femme de justice inflexible. Résultat : quelques années plus tard, elle devient ministre dans le gouvernement Legault. La commission a servi de vitrine publique, financée par les contribuables, pour propulser une carrière politique. Et ce n’est pas un cas isolé. Des avocats peu connus se retrouvent soudainement sous les projecteurs. Des juges à la retraite reviennent en grâce. Si leur travail est sans doute sérieux, il attire surtout l’attention sur leur personne, tandis que les problèmes restent irrésolus.

Et comme si la boucle n’était pas assez ironique, l’un des visages les plus connus de la commissionnite québécoise, le juge Denis Gallant, chargé de faire la lumière sur le fiasco SAAQclic, s’est retrouvé mêlé à un autre désastre technologique… bien avant sa nomination comme commissaire. Pendant qu’il occupait un poste stratégique à la direction des poursuites pénales et criminelles à la Ville de Montréal, il a été aux premières loges de l’échec cuisant du virage numérique de la cour municipale, un projet de 20 millions de dollars confié à Fujitsu Canada, résilié après que seulement 16 % du travail ait été accompli. Un contrat résilié, des millions partis en fumée, et surtout, aucune question posée par les 65 élus municipaux au moment du vote. Et dire que ce même Gallant est maintenant chargé de produire un rapport sur un autre ratage numérique, payé grassement pour livrer ses recommandations… après avoir observé le naufrage d’un projet similaire sans lever le petit doigt. On ne sait plus très bien s’il est témoin, acteur ou garant du désastre, mais dans tous les cas, il est payé pour regarder les trains dérailler.

Michel Bastarache, ancien juge de la Cour suprême, a été sollicité pour réévaluer le processus de sélection des juges. Il est brièvement revenu dans l’espace public avant de disparaître à nouveau. Jacques Viens, chargé d’une enquête sur les services aux Autochtones, a présidé une démarche louable, mais dont les effets restent flous. À force de confier à des figures institutionnelles des rôles de commissaires, on transforme les drames sociaux en feuilletons politico-juridiques où chaque protagoniste joue son rôle sous les caméras. Le tout a des airs de série judiciaire captivante, mais sans conclusion.

Le sommet du désenchantement survient toujours à la remise du rapport final. Grande conférence de presse. Remerciements en cascade. Louanges pour le « travail colossal ». Les éditorialistes s’émeuvent du courage du commissaire. Et puis… plus rien. Trois ans après le dépôt du rapport Charbonneau, seulement 29 recommandations sur 60 avaient été appliquées. Dix-neuf étaient restées sans suite. Les autres flottaient dans une zone grise. Certaines propositions audacieuses, comme l’obligation de divulguer les activités personnelles des élus, ont été ignorées. Le système fait semblant de changer. Et nous, spectateurs désabusés, constatons que la machine s’auto-conserve.

Pendant ce temps, les honoraires s’accumulent. À la Commission Charbonneau, les avocats ont touché 11,6 millions $. Renaud Lachance, commissaire, a reçu 1,4 million $. Sonia LeBel : près d’un million. Me Simon Tremblay : 818 000 $. D’autres procureurs : autour de 500 000 $ chacun. France Charbonneau, en tant que juge, continuait de toucher son salaire annuel de 290 000 $. Chaque journée d’audience coûtait une fortune. La commissionnite est devenue une industrie où chaque heure de pseudo-justice enrichit un petit cercle de professionnels.

Ce phénomène n’est pas propre au Québec. À la Commission Gomery, Me Bernard Roy a reçu 1,56 million $. Me Guy Cournoyer : 1,17 million $. Me Neil Finkelstein : 1,16 million $. Dans certains cas, les tarifs horaires avoisinaient les 600 $. La justice, dit-on, n’a pas de prix. Pourtant, certains ont visiblement trouvé comment la monnayer avec efficacité. Chaque acteur du système y trouve son compte : les gouvernements achètent du temps et du calme, les commissaires engrangent, les avocats facturent, les médias vendent du contenu. Seul le citoyen reste perdant, avec un portefeuille allégé et une vérité qui se dérobe.

Faut-il abolir les commissions? Pas forcément. Mais il est urgent d’en encadrer la prolifération. Chaque enquête parlementaire devrait donner lieu à un débat public à l’Assemblée dans l’année suivant la publication du rapport, avec une prise de position gouvernementale claire sur chaque recommandation. Un délai maximal, disons 12 mois, et un plafond budgétaire raisonnable — 5 millions de dollars — devraient être imposés. Tout dépassement devrait être justifié publiquement. La rémunération des intervenants pourrait être plafonnée au niveau des salaires judiciaires. On pourrait même envisager de la lier partiellement aux résultats obtenus : si moins de 20 % des recommandations sont appliquées, une partie des honoraires est retenue. Provocateur? Sans doute. Mais cela forcerait certains à réfléchir à l’impact réel de leur travail.

Il serait également préférable d’utiliser les ressources existantes : le Vérificateur général, le DPCP, l’UPAC sont tous capables de mener des enquêtes sérieuses sans recourir à l’appareil théâtral et dispendieux d’une commission. Enfin, pour éviter les commissions purement tactiques, décidées à des fins électorales, on pourrait exiger qu’au moins la moitié des partis d’opposition appuient leur création. Et, pour rompre définitivement avec la logique de vitrine, interdire à tout membre d’une commission d’être nommé ministre dans les deux ans suivant la publication d’un rapport.

Le Québec s’est longtemps livré à une sorte de thérapie collective coûteuse. On exposait nos failles au grand jour, convaincus d’en ressortir purifiés. Mais cette catharsis a un prix. Et elle ne guérit plus rien. Il est temps de passer de la confession publique à l’action politique. Un gouvernement sincèrement engagé n’a pas besoin de commissions pour prouver sa bonne foi : il agit, il répare, il rend compte. Sans grandiloquence.

La commissionnite est un luxe que le Québec ne peut plus se permettre. C’est à l’action que l’on juge un État, pas à la longueur de ses rapports ni au montant de ses cachets.